Afin de célébrer 50 ans d’enseignement et de recherche en communication à l’UQAM, la Faculté de communication organise un rassemblement festif qui marquera du même coup ses 20 ans d’existence à l’Agora du Cœur des sciences, le 24 octobre prochain, à compter de 17 h. Quelque 400 personnes sont attendues à cet événement, qui réunira des membres du personnel et du corps enseignant de la Faculté, des personnes diplômées et des invités spéciaux. Le recteur, Stéphane Pallage, prendra la parole et les contributions de l’UQAM dans le domaine des communications feront l’objet d’une rétrospective. La soirée sera animée par l’étudiant en journalisme Marek Cauchy-Vaillancourt.

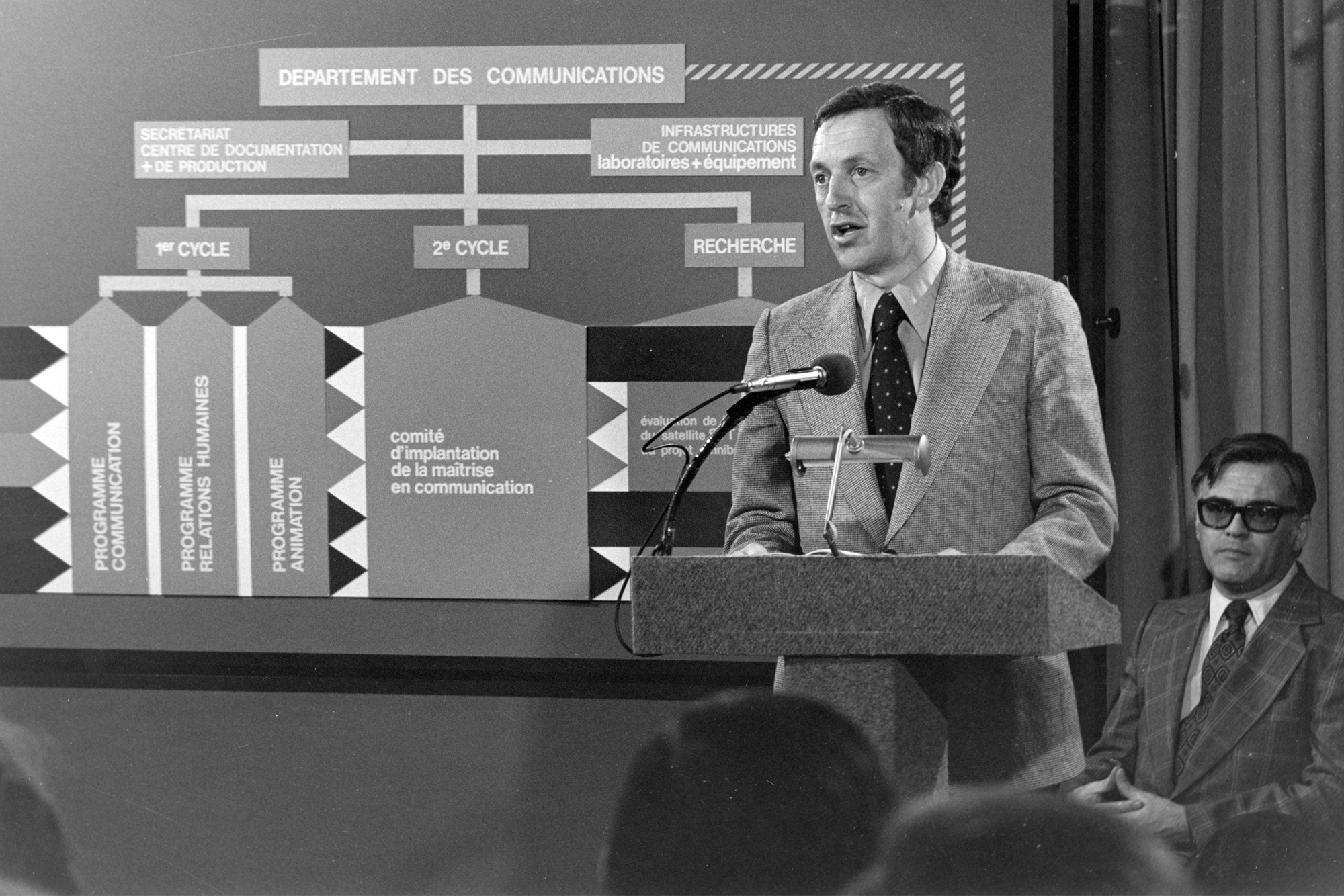

Dès 1972, l’UQAM demandait au Conseil supérieur des universités de considérer le champ des communications comme l’un de ses axes de développement. Puis, en mai 1975, l’UQAM inaugurait son Département des communications, le premier du genre dans une université francophone en Amérique du Nord. «La création de ce département reconnaît au secteur des communications le pouvoir d’engendrer une réflexion autonome, interdisciplinaire, à la fois théorique et appliquée, puisant à même les disciplines traditionnelles, mais servant aussi à les alimenter en perspectives et en analyses nouvelles», déclarait à l’époque le recteur de l’UQAM, Maurice Brossard.

«L’enseignement en communication à l’Université remonte même à 1970, avec la mise en place du baccalauréat en animation et recherche culturelles qui, par la suite, sera intégré au département des communications», rappelle le doyen de la Faculté de communication, Gaby Hsab. Un programme de baccalauréat en communication s’est ajouté, comprenant des concentrations en journalisme, télévision et cinéma. «L’UQAM a aussi été la première université francophone au Québec à offrir une formation en communication humaine avec la création du baccalauréat en psychosociologie de la communication», indique le doyen.

Au fil des ans, deux grands courants d’enseignement et de recherche se sont progressivement formés au sein de l’ancien département des communications. Le premier, portant sur l’information, la télévision et le cinéma, a donné naissance à l’actuelle École des médias, et le second, axé sur les relations publiques et les dimensions organisationnelle, interpersonnelle, interculturelle et internationale de la communication, a engendré le Département de communication sociale et publique.

Ces deux départements ainsi que l’École de langues ont été intégrés à la Faculté de communication au moment de sa création, en 2005. Jouant un rôle rassembleur, la Faculté a permis aux deux départements de se développer de manière autonome dans le cadre d’un projet académique commun et de donner une identité plus claire aux axes de formation en médias et en communication humaine et organisationnelle. «Aujourd’hui, la Faculté est considérée comme le plus important pôle francophone d’enseignement et de recherche en communication au Canada», souligne son doyen.

Bouleversements technologiques

Au cours des 50 dernières années, l’univers des communications, au Québec comme ailleurs, a connu de profonds bouleversements technologiques – informatisation croissante, arrivée d’internet, avènement des réseaux sociaux –, qui ont occupé une place grandissante non seulement dans les programmes d’étude, mais aussi dans les projets de recherche en communication.

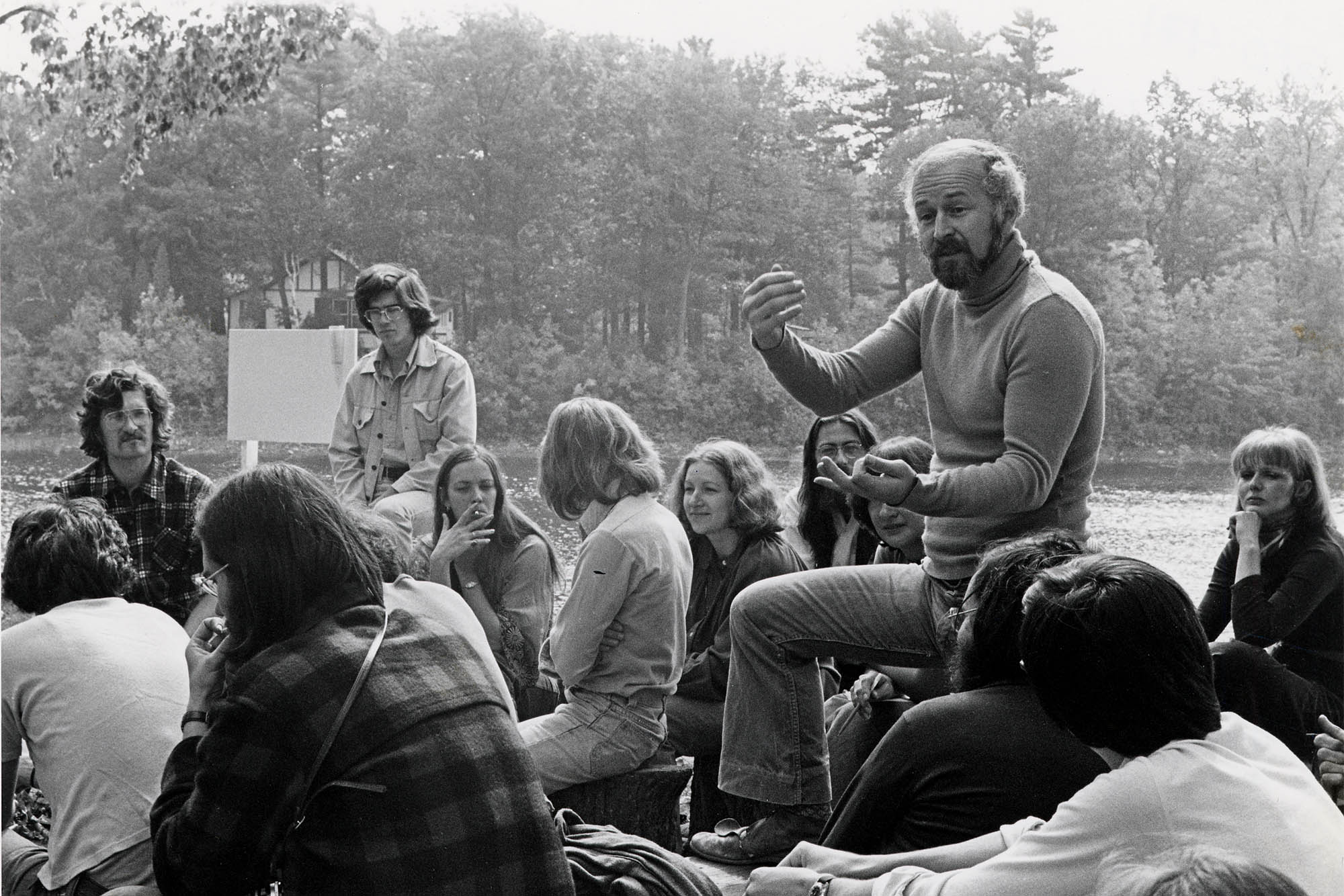

«Les changements technologiques ont toujours été au cœur des réflexions de nos chercheuses et chercheurs, observe Gaby Hsab. Ces derniers ont été et sont encore à la fine pointe des études dans ce domaine. Au début des années 1980, le professeur émérite Serge Proulx, cofondateur du département des communications, a été l’un des premiers au Québec à s’intéresser aux usages de l’ordinateur.»

Une formation en constante évolution

En matière d’enseignement, la Faculté offre aujourd’hui une douzaine de programmes de bac spécialisés, une maîtrise comprenant sept concentrations, un doctorat ainsi qu’une trentaine de majeures, de certificats, de microprogrammes et autres concentrations dans différents domaines des communications: culture et médias, marketing et communication stratégique, communication humaine et organisationnelle, langues et cultures. «L’offre de formation s’est accrue ces dernières années et les demandes d’admission ont augmenté, notamment dans les programmes de l’École des médias», indique le doyen.

La formation vient répondre à la fois aux besoins du milieu professionnel des communications et de la société, poursuit le doyen. C’est le cas du baccalauréat en stratégies de production culturelle et médiatique créé au début des années 2000, devenu cet automne le baccalauréat en production médiatique, stratégies et industries culturelles. En septembre 2024, la Faculté a créé un baccalauréat général en communication pour former des personnes professionnelles de la communication, généralistes et polyvalentes, pouvant à la fois gérer les médias sociaux, mettre à jour un site web et faire un plan de communication. «Le programme permet de répondre à l’engouement de plusieurs jeunes pour l’univers des communications, des jeunes qui ne sont pas prêts nécessairement à se spécialiser dans un domaine particulier. Depuis, une centaine de personnes se sont inscrites à ce programme chaque trimestre.»

L’offre de stages professionnels est un autre volet important de la formation. Actuellement, la Faculté compte huit programmes de premier cycle pour lesquels les étudiantes et étudiants doivent ou peuvent effectuer des stages durant leur parcours. Les étudiantes et étudiants en journalisme, par exemple, représentent une forte proportion des stagiaires choisis dans les médias montréalais et les personnes diplômées du programme forment le gros de la relève journalistique au Québec. «La grande majorité des stagiaires réussissent à travailler dans le milieu où ils ont séjourné après l’obtention de leur diplôme», note Gaby Hsab.

Le doyen tient à souligner l’apport à l’enseignement des nombreuses personnes chargées de cours qui, pour la plupart, sont des praticiennes et praticiens de la communication. «Leurs contributions sont énormes, dit-il. Elles et ils sont responsables d’environ 70 % des cours dispensés au premier cycle. En contact étroit avec les milieux professionnels, ces personnes supervisent également de nombreux stages et s’impliquent dans des activités de recherche.»

Une recherche diversifiée

La Faculté compte une trentaine d’unités de recherche dont les activités se déploient autour de six axes: mondialisation, médias et communication; médias, information et technologies; communication, langues et cultures; communication publique et organisationnelle; communication, santé et environnement; et recherche-création médiatique. «La variété que l’on trouve dans la formation caractérise également la recherche et la création, qu’il s’agisse de la communication interculturelle et internationale, des jeux vidéo ou des usages des médias», remarque Gaby Hsab.

Les contributions des chercheuses et chercheurs de la Faculté à l’avancement des connaissances en communication sont nombreuses. «Les travaux francophones sur la théorie de la réception des médias et sur leurs usages par différents publics ont été développés en grande partie à l’UQAM, relève le doyen. Les membres de notre corps professoral ont aussi joué un rôle pionnier, dès les années 1980, dans les recherches en communication internationale et en communication interculturelle dans le monde francophone.» Cela explique pourquoi la Faculté abrite la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement ainsi que le réseau international ORBICOM des Chaires UNESCO en communication.

Depuis une dizaine d’années, plusieurs chercheuses et chercheurs de la Faculté s’intéressent aux médias numériques et à l’essor de l’intelligence artificielle. Ils se retrouvent, notamment, au Laboratoire sur la communication et le numérique (LabCMO) et à la Chaire de recherche du Québec sur l’intelligence artificielle et le numérique francophones.

Des défis à relever

Pour les années à venir, la Faculté s’est donné quelques défis à relever. «Nous souhaitons ouvrir davantage nos programmes aux étudiantes et étudiants internationaux, renforcer les relations avec nos personnes diplômées et mettre l’accent sur la philanthropie en tissant des liens avec des donateurs potentiels», dit Gaby Hsab.

Un autre défi consiste à assurer le développement de l’École de langues. «À l’heure de la globalisation, la formation en langues et cultures modernes est primordiale, affirme le doyen. Nous voulons créer des programmes de grades au sein de l’École».

La Faculté a aussi pour projet d’organiser des États généraux de la communication à l’UQAM en vue de l’élaboration d’un plan stratégique de développement de cinq ans.

Le doyen tient à rappeler à quel point les réussites de plusieurs personnes diplômées de la Faculté, telles que les cinéastes Léa Pool et Denis Villeneuve, et l’animateur Guy A. Lepage, pour ne citer qu’eux, ont contribué au rayonnement de la Faculté et de l’UQAM en général. «D’autres personnes moins connues se retrouvent aujourd’hui dans diverses organisations, publiques ou privées, au sein du monde des communications et de la culture. Toutes sont des ambassadrices de la Faculté.»