Transformer les quartiers par la culture

La culture peut-elle constituer un levier pour transformer un quartier et pour renforcer les liens entre ses habitants et leur environnement, un espace où les organismes culturels, communautaires, administratifs et politiques, mais aussi les artistes et les citoyens, travaillent ensemble pour relever les défis du quotidien? L’ouvrage Les communs culturels. Réinventer les milieux de vie du quartier Saint-Michel, cosigné par les professeurs Juan-Luis Klein (géographie), Laurent Dambre-Sauvage, de l’UQAR, et Diane-Gabrielle Tremblay (M.Sc. économique, 1984), de la TÉLUQ, montre comment le développement culturel peut devenir le moteur d’une véritable revitalisation sociale et territoriale. Il analyse l’écosystème culturel et les dynamiques de concertation du quartier montréalais Saint-Michel, qui a réussi ces 20 dernières années à mobiliser les acteurs locaux, tels que le Cirque du Soleil et la Tohu, autour de pratiques inclusives et créatives. L’ouvrage explore aussi le concept des «communs culturels», fondé sur la création, le partage et la préservation des ressources culturelles locales. Un concept qui se veut un outil favorisant la participation citoyenne et le développement d’identités territoriales. Enfin, les auteurs et l’autrice invitent le public à envisager de nouvelles formes de collaboration et à repenser la place de la culture dans les politiques urbaines et sociales contemporaines. Paru aux Presses de l’Université du Québec.

Le rôle éducatif des musées

Et si le musée devenait un véritable partenaire pédagogique? Comment transformer une sortie culturelle en expérience éducative marquante? L’enfant est-il un simple visiteur ou un acteur clé de la découverte muséale? Plus de 30 ans après sa première parution, Le musée et l’école revient dans une nouvelle édition en phase avec les réalités actuelles des mondes scolaire et muséal. Publié sous la direction de la professeure Anik Meunier (didactique), de son collègue retraité Michel Allard et de Suzanne Boucher, présidente de la firme DO Formation, l’ouvrage est destiné aux personnes enseignantes, aux directions d’école, aux médiateurs et médiatrices culturels, aux décideuses et décideurs et aux familles curieuses d’enrichir leurs visites muséales. Sa structure claire – avant, pendant, après la visite – en fait un outil pratique pour concevoir, organiser et évaluer des activités pédagogiques adaptées à tous les publics scolaires. La nouvelle édition invite à repenser le rôle du musée dans la construction du savoir des enfants. Elle nourrit et actualise la réflexion sur l’intégration de la culture à l’école en s’appuyant sur des données issues de partenariats de recherche, notamment avec le Musée Stewart, données qui servent de fondement à des propositions pédagogiques. Paru aux Presses de l’Université du Québec.

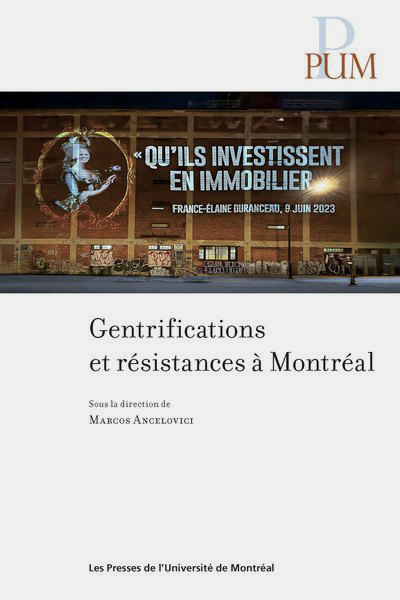

Les conséquences de la gentrification

Hausse des loyers, «rénovictions», déplacements de population: plusieurs quartiers et arrondissements montréalais sont en pleine gentrification depuis deux ou trois décennies. Face à ce phénomène, les classes populaires et certains segments des classes moyennes sont de plus en plus contraints de choisir entre vivre dans un espace restreint, consacrer une part toujours croissante de leurs revenus au logement ou s’éloigner encore davantage du centre-ville, des services et des transports. Afin d’analyser les dynamiques et les conséquences sociales de la gentrification à Montréal ainsi que les formes de résistance qu’elle rencontre, l’ouvrage Gentrifications et résistances à Montréal, publié sous la direction du professeur du Département de sociologie Marcos Ancelovici, regroupe des textes de spécialistes de l’urbanisme, des mouvements sociaux et de l’histoire sociale. Il fait également entendre la voix de porte-parole d’organismes de lutte pour le droit au logement à Montréal et au Québec. La professeure du Département d’études urbaines et touristiques Hélène Bélanger et le chargé de cours de l’École de travail social Jean-Vincent Bergeron-Gaudin ont collaboré à cet ouvrage. Publié aux Presses de l’Université de Montréal.

Réfléchir à plusieurs aux défis de demain

En 2023-2024, les éditorialistes du journal Le Devoir Marie-Andrée Chouinard (B.A. communication, 1993), Robert Dutrisac, Brian Myles (M.A. communication, 2009), Louise-Maude Rioux Soucy, Guy Taillefer et Marie Vastel (B.A. histoire de l’art, 2007) ont publié 16 textes pour cerner les enjeux auxquels nous serons confrontés dans les prochaines années, dans les domaines les plus variés: immigration, santé, éducation, vieillissement de la population, transports, médias, crise climatique, intelligence artificielle, etc. Un an plus tard, Le Devoir a invité 16 experts à prolonger la discussion, en leur demandant de commenter un des 16 textes. Les défis de demain est le résultat de cet exercice original. «Plutôt que de solliciter de leur part une réplique ou un contre- argument qui nous aurait rapprochés davantage d’une logique dialectique de confrontation des idées, nous les avons invités à pousser la réflexion initiale plus loin, à approfondir des enjeux inexplorés ou abordés en surface par les éditorialistes du Devoir, à parfaire les solutions proposées ou en suggérer de nouvelles», explique le directeur du quotidien, Brian Myles. Parmi les experts invités, on retrouve, notamment, le professeur du Département de science politique et fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand, Charles-Philippe David, la chancelière de l’UQAM, Pauline Marois, le directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de la Chaire Raoul-Dandurand, Sami Aoun, et la directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde, Malorie Flon (B.A. histoire, culture et société, 2006; M.A. science politique, 2008). Paru chez Somme Toute/Le Devoir.

La Baie-James, entre récit familial et national

1971. Robert Bourassa vient d’être élu premier ministre du Québec et, pour remplir sa promesse de créer 100 000 emplois, annonce «le projet du siècle»: la construction d’un vaste complexe hydroélectrique sur le territoire de la Baie-James, dans le nord du Québec. Ce chantier colossal, qui fera le génie et la fierté du peuple québécois, est confié à Paul Desrochers, conseiller spécial de Bourassa. Cinquante ans plus tard, sa petite-fille Annie Desrochers (B.A. communication, 1995), journaliste et animatrice à Radio-Canada, prend la route avec ses trois garçons sur les traces de cet homme qui aura consacré sa vie à la politique, avant de mourir tragiquement en 1983. Chemin faisant, ils prennent la mesure de la métamorphose radicale que les centrales hydroélectriques ont fait subir au territoire et à la communauté crie qui habite la région depuis des millénaires. Le voyage, qui a donné lieu à un balado, a été transposé avec brio en roman graphique par le bédéiste Christian Quesnel. Dans Transmission: les héritages de la Baie-James, Annie Desrochers réfléchit sur les héritages multiples et ambigus de cette «cathédrale du Nord», en alternance entre son histoire intime et celle des bouleversements politiques de l’époque. «Je me suis donné la responsabilité de réconcilier le passé de mon grand-père avec le futur de mes enfants», écrit-t-elle. Le résultat est bouleversant de vérité à tous les niveaux. Paru chez Écosociété.

Suicides chez les Autochtones

Le taux de suicide chez les Premières Nations est nettement plus élevé que celui observé dans le reste de la population. Entre 2011 et 2016, selon Statistique Canada, ce taux était trois fois plus élevé chez les Premières Nations et, chez les Inuit, jusqu’à neuf fois plus élevé. Éclosions et séries de suicides chez les Premières Nations et en milieu québécois: une analyse macrosociale, de Michel Tousignant, professeur émérite du Département de psychologie, se penche sur ce phénomène. Pour réaliser ce travail de terrain, le professeur a couvert 10 sites et 4 communautés. Il analyse le contexte socioéconomique des éclosions de suicides qui sont survenues autour de l’an 2000 et après ainsi que les ruptures dans la tradition locale. Les biographies des décédés permettent de jauger la part des influences interpersonnelles, tandis que le climat social est analysé à partir des témoignages des proches, des professionnels de la santé publique et des leaders. Publié aux Presses de l’Université Laval.